编者按:2025年10月1日,在学校建校70周年的重要历史节点,校党委书记续梅在2025年第10期《党建》杂志,发表题为《以数智技术赋能高校思想政治工作创新发展》的署名文章。

文章紧扣“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”根本问题,立足北京邮电大学信息科技学科特色与办学优势,从构建数智思政价值坐标系、打造数智思政技术赋能体、拓展数智思政实践新场域、把握数智思政发展辩证法四个维度,系统阐述了学校将数智技术创新与立德树人使命紧密结合、数据驱动效能与高校思政工作深度融合的实践探索,生动展现了学校坚守“为党育人、为国育才”初心使命,在数字化浪潮中主动担当“网络强国、网信报国”育人责任,为培养信息科技领域拔尖创新人才提供坚强支撑的北邮作为。此文既是学校思政工作创新成果的集中呈现,也为新时代高校运用信息技术推动思想政治工作高质量发展提供了有益借鉴,现予以全文转发,供全校师生学习参考。

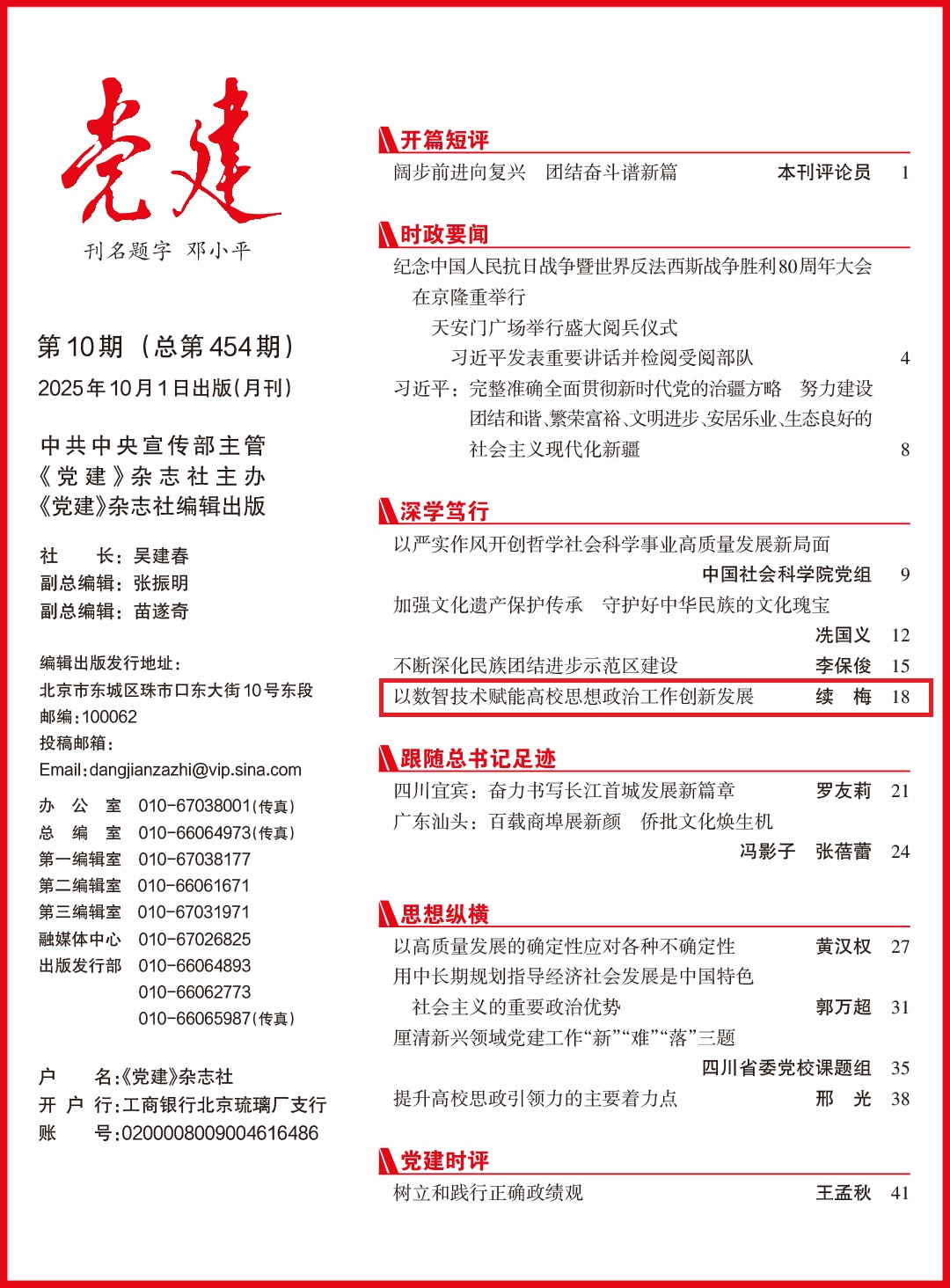

以数智技术赋能高校思想政治工作创新发展

续 梅

思想政治工作是学校各项工作的生命线,事关培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题。党的十八大以来,习近平总书记高度重视加强和改进高校思想政治工作,精辟指出“思想政治工作从根本上说是做人的工作,必须围绕学生、关照学生、服务学生”,明确强调要“推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合”,为新时代高校思想政治工作创新发展指明了方向。今年是北京邮电大学建校70周年。站在新的历史起点上,作为国家信息科技人才培养的重要高等学府,北京邮电大学将一如既往坚守为党育人、为国育才初心使命,锚定教育强国、科技强国建设目标,立足学科特色和办学优势,积极将数智技术创新与立德树人使命紧密结合、数据驱动效能与高校思政工作深度融合,在数字化浪潮中主动担当“网络强国、网信报国”育人责任,着力构建数智技术赋能思想政治工作新格局,为培养堪当民族复兴重任的信息科技领域拔尖创新人才提供坚强支撑。

一、锚定立德树人根本,构建数智思政价值坐标系

以数智技术赋能思政工作,必须始终围绕立德树人根本任务,避免陷入“技术至上”的误区。要始终把准政治方向、站稳人民立场,坚持用党的创新理论凝心铸魂,引导青年学生树立正确的世界观人生观价值观。

筑牢理想信念根基,在战略布局中彰显政治站位。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,将数智思政建设纳入学校总体发展布局,作为落实“新时代立德树人工程”的关键抓手。突出党建引领,构建“党委统一领导、部门协同联动、校院上下贯通”的工作格局,确保每一项技术应用、每一个数据模型都承载育人功能、体现政治导向。打造“网络强国”系列微课、“通信报国之路”精品选修课等线上课程矩阵,依托“青梨派”大学生自主学习平台建设“网信精神”案例库,运用6G研发、芯片攻关等国家重大科技突破中的思政元素,教育引导学生立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。

创新文化浸润方式,在历史传承中厚植家国情怀。运用大数据技术梳理百年通信发展史和70年校史中的红色资源,将其转化为可感知、可互动的数字文化产品。建成“红色电波精神”数字展馆,通过数字孪生技术让革命先烈的通信故事“活”起来。打造“通信场馆里的思政课”,运用5G+AR技术构建“通信科技发展史”互动展览,让学生在5G技术与百年邮路的时空对话中理解“传邮万里、国脉所系”的深刻内涵,增强“网络强国、网信报国”的责任担当。

推动理论与实践融合,在价值引领中强化实践导向。构建“培根铸魂、文化育人、兴邮强师、数智赋能、强邮报国”五项行动的数字载体,将理论学习与科研实践紧密结合。探索“六学联动”教育模式,通过AI算法精准推送理论学习内容,累计开展线上理论宣讲千余场。组织学生参与“北邮一号”卫星研发等国家重大项目的数字仿真训练,开发“网络强国”实践地图等。近5年,超八成毕业生奔赴国家战略导向单位,在通信网络、人工智能等领域践行“网信报国”誓言,用实际行动彰显数智思政的育人成效。

二、发挥学科特色优势,打造数智思政技术赋能体

高校思政工作的数智化转型,要立足办学特色,将学科优势转化为育人优势。学校充分发挥信息科技领域的学科积淀,将5G、人工智能、大数据等技术与思政工作深度融合,构建起“技术赋能—场景创新—机制重构”的良性生态,形成具有北邮特色的育人模式。

构建全域感知的数智底座,夯实数据技术基础。打破部门数据壁垒,联通12个职能部门的业务系统,完成100余张数据表的相关数据标准化处理,建成覆盖学生学习、生活、实践的全域数据库。创新建设“邮ai”学生成长智能体平台,搭建“数字底座+业务建模+思政应用”技术架构,聚焦顶层设计系统化、数据底座一体化、学生成长个性化、育人工作精准化,开发17个人工智能应用模型,实现从“经验决策”向“数据驱动”的转变。通过分析学生课堂互动、社团参与等多维度数据,建成学生成长智能体平台,为每位学生生成包含70项评价因子的成长画像,让思政工作更具针对性、科学性。

打造精准服务的智能平台,创新管理服务模式。充分运用人工智能赋能学生成长,实现“一生一策”的个性化指导。结合学生个体发展需求与成长短板,生成薄弱科目巩固、学业进展关注、校园活动参与等方面智能化建议,形成“诊断—建议—反馈—优化”的完整闭环。建立心理、学业、经济、行为等四大预警模型,形成“早识别、早干预、早解决”工作闭环。平台运行以来,累计处理学生诉求1.2万余条,预警并干预心理危机事件百余起,充分体现了技术赋能的温度与精度。

创新虚实融合的育人场景,拓展思政工作空间。立足全要素投入、全阵线育人、全技术赋能,创新打造虚实融合的育人场景矩阵。运用元宇宙技术打造“红色通信数字博物馆”,让学生在沉浸式体验中传承“人民邮电为人民”的初心。开发“科技报国虚拟实验室”,模拟6G研发、网络安全攻防等场景,让学生在攻坚克难的仿真实践中涵养担当精神。与华为、龙芯中科等企业共建实践基地,培养学生解决“卡脖子”技术难题的使命感。通过“线上云端+线下实地”的混合式育人模式,有效提升了思政工作的吸引力和感染力。

完善协同联动的团队保障,建强工作支撑队伍。组建由思政课教师、辅导员、信息技术专家、学生骨干组成的数智思政团队,形成“需求提出—技术研发—应用反馈”的闭环机制。提供专项资金,支持跨学科合作,开发“思政指数”评估系统、网络舆情分析工具等实用性成果。实施辅导员“星师计划”,开设人工智能、大数据分析等必修课程,分层分类开展全覆盖培训。设立AI赋能思政专项课题,提升运用数智技术开展思政工作的能力。通过“文理交叉、师生协同”的创新模式,为持续深化数智赋能提供坚实的人才队伍支撑。

三、创新平台载体建设,拓展数智思政实践新场域

数智技术不仅推动工具革新,更直接引发思政工作场域的重构。学校积极拓展线上线下融合、校内校外联动的育人空间,让思政工作突破课堂物理边界,融入学生成长成才全过程,促进学生综合素质全面提升。

打造全媒体传播矩阵,强化价值引领效能。构建“三微一端”全媒体融合传播矩阵,形成覆盖20余个校级平台、百余个院级账号的传播网络。创新“AI+思政”内容生产模式,通过自然语言处理技术运行“青年说”“导师说”“校友说”等品牌栏目,用Vlog、直播、互动问答等形式,邀请院士讲科研报国、学长讲成长故事、校友讲行业担当,通过“网言网语”强化价值引领。创新打造毕业光影秀、“湖光·同邮”湖上音乐会等校园活动,自主研发设计新生礼物“邮小北”数字徽章等创意产品,既充满科技感又饱含教育温度,实现“破圈”传播。开展网络文化节、微电影创作大赛等活动,千余部学生作品生动诠释了新时代青年的使命担当。

建设智慧化学生社区,优化育人服务生态。推进“一站式”学生社区数智化改造,运用物联网技术实现社区“党建引领、管理服务、数字思政”三大功能智能化升级,持续优化育人服务生态。依托智慧化学生社区构建线上育人矩阵,通过智能终端推送科研讲座、学科竞赛、德育活动、学业辅导、体育赛事等信息,推动线上线下活动协同开展。持续健全“网上服务大厅”功能,实现学生事务“线上办、马上办”。推动“五支队伍”进驻“一站式”学生社区,建立“书记下午茶”“校长有约”等线上预约系统,落实辅导员“七个一”基础工作,畅通师生沟通渠道,切实将技术赋能转化为育人实效。

拓展社会化实践空间,推动知行有机统一。依托数智技术链接社会资源,打造“行走的思政课”云平台。将中国电信博物馆、鹏城实验室等20余个校外基地纳入虚拟研学体系,学生在线上“参观”国家重大科技基础设施,与行业专家“云端对话”。开发“红色教育+社会调研”数字平台,学生远程参与雄安新区等地实践项目,运用大数据分析建言献策。搭建“智慧实践”管理平台,整合300余个实践基地资源,智能匹配学生实践需求。组织学生运用专业技能服务社会,开展科技助老等形式多样的志愿服务。

四、坚持守正与创新相统一,把握数智思政发展辩证法

数智技术为思政工作带来了新机遇,但也伴生着技术伦理、数据安全等挑战。学校始终坚持守正与创新相统一,让技术始终服务于育人,推动数智思政工作健康可持续发展。

锚定育人方向,处理好“数据驱动”与“价值引领”的关系。在构建学生成长画像时,不仅关注学业成绩、科研成果等量化指标,更重视理想信念、道德品质等思想政治表现。在分析就业数据时,不仅统计就业率、薪资水平,更关注毕业生服务国家战略的比例。通过建立“思政指数”评估体系,将“五育并举”的要求转化为可监测、可改进的具体指标,确保数智技术服务于“培养什么人”的根本问题。

坚守人文温度,处理好“技术赋能”与“情感共鸣”的关系。创新智能化工作模式,开发辅导员工作智能助手,提升工作效率,为辅导员将更多时间精力用于学生思政工作提供技术保障。构建基础工作数字化考核体系,智能统计辅导员深度辅导、宿舍走访等情况,推动工作重心下沉到学生一线。加强心理教师的线下咨询力度,年均开展个体辅导千余次。通过“技术+人”的协同模式,避免技术成为情感交流的障碍,既提高了工作效率,又凸显了思政工作的人文温度。

筑牢制度防线,处理好“便捷高效”与“安全规范”的关系。严格遵守数据安全法规,建立“采集—存储—使用”全流程管理制度,对学生个人信息进行加密保护。对所有数智思政项目进行合规性审查和评估,杜绝技术滥用风险。建立心理等隐私数据使用规范,严格限制数据使用范围,充分保护学生隐私。建设全域数据中枢,加强数据共享和交换机制建设。通过确立发展与安全并重的思路,为数智思政可持续发展筑牢制度防线。